La révélation de Finch

"Tout défilait devant mes yeux... une longue suite

d'événements qui m'a projetée dans le passé... bien avant Larkhill.

C'était comme si je pouvais voir tout ce qui s'était

déjà passé... et tout ce qui allait bientôt se passer."

Inspecteur Finch

La grande réussite de V pour Vendetta (BD comme film) est de jouer avec la temporalité de la narration, multipliant les allers-retours dans le temps et les sous-intrigues ; le film débute par l'exécution de Guy Fawkes, révolutionnaire anglais qui manqua son attentat contre le Parlement de Londres en 1605. Le spectateur découvre ensuite les incidents qui ont frappés l'Angleterre quelques années auparavant, et le sacre du dictateur Sutler (John Hurt). Puis, dans un futur proche, V (Hugo Weaving), un être mystérieux affublé d'un costume de Guy Fawkes, entend faire renaître l'idée de la révolution. Il veut rappeler aux anglais les conditions étranges qui ont présidé à l'élection d'Adam Sutler à la tête du pays, devenu alors un Grand Chancelier tout-puissant.

La séquence qui nous intéresse se situe au début du dernier acte du film ; elle dure 4 minutes, de 1h40' à 1h44', et contient pas moins de 150 plans -soit un tous les 80 centièmes de secondes ! Elle commence par la pose d'un domino par une main toute de noir gantée, celle de V. Presque un an s'est écoulé depuis que V a commis son attentat, la destruction du Palais de Justice Old Bailey ; à son appel, cette date anniversaire doit voir les citoyens se rassembler devant le Parlement. Après une longue enquête, l'inspecteur Finch et son assistant sont dans l'impasse, et V pose la dernière pierre de son plan.

L'objectif principal de la séquence est de montrer toute l'ampleur des actes de V ; il distribue à la population de Londres des costumes de Guy Fawkes (dans un des nombreux jeux de miroir du film, ici entretenu avec une première action au début du film). Des trains entiers acheminent la marchandise vers des "centaines de milliers" de foyers. V est le maître d’œuvre d'un plan global dont lui seul a la clé. Débute alors un montage particulièrement astucieux, qui accélère de façon brusque et virtuose le rythme du film. Un plan est souvent complété par un autre, dans une situation différente : alors qu'une fille va ouvrir après une sonnette à sa porte, c'est Finch que l'on voit ouvrir au transporteur. Plus loin, c'est un vandale, criant "Anarchy in the UK !", qui finit la phrase de Finch, "That's what he wants" ("C'est précisément ce [que V] veut").

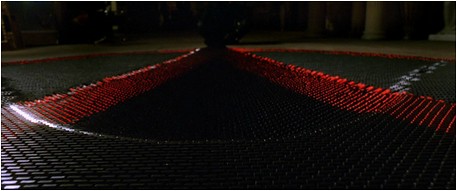

En quelques secondes, plusieurs jours s'écoulent, mettant en regard Finch et l'assistant d'un côté, et les rues agitées de Londres, de l'autre. A un autre moment, "[V] nous connaît mieux qu'on ne se connaît nous-même" résonne sur les images montrant le premier ministre Creedy acceptant le pacte de V ; ce dernier ayant effectivement pressenti que Creedy accepterait son marché. Les paroles sont parfois en avance sur l'image, résonnant avant même que son orateur ne se montre (comme quand Sutler menace de faire arrêter "tous ceux qui portent un masque", la potentielle victime et son bourreau virtuellement présentés dans le même espace-temps). Les points de vues, déjà, sont multiples ; la temporalité, elle, est respectée, les événements s'enchaînant logiquement et implacablement, dans le grand plan d'ensemble de V, figuré par la construction minutieuse d'un parterre de dominos, la pose de chaque nouvelle pièce scandant la séquence, comme dans la BD. La cadence régulière d'un mécanisme d'horlogerie tapisse le paysage sonore de la séquence, participant ainsi à conférer au plan de V une nature pensée, programmée et inarrêtable.

Puis, Finch raconte à son assistant sa virée nocturne au complexe médical abandonné de Larkhill, qui constitue le cœur de cette séquence extrêmement complexe.

Dans un premier mouvement, constitué d'accélérations puissantes et de temporisations, Finch décrit son sentiment : au milieu des décombres, dans la nuit, il a une révélation, au sens religieux du terme. Le temps et l'espace s'entrechoquent et se mêlent dans un maelström d'images de ce que l'on a déjà vu (l'arrestation de Guy Fawkes, le baiser échangé par deux jeunes femmes, la rose caractéristique laissée en signature des meurtres, entre autres), et d'autres qui sont inédites et prophétiques, issues de la suite du film : V pris sous le feu d'agents gouvernementaux -évoquant clairement les agents de la Matrice contre Néo, ici dans un retournement de situation qui ne manque pas d'ironie-, Finch et Evey devant le métro rempli d'explosifs, ... La vision de Finch, si elle est prophétique, est aussi omnisciente : il voit des événements auxquels il n'a pas assisté et se voit lui-même, illustrant un point de vue global qui le dépasse.

La suite ici

Sources images : captures d'écran issues du DVD © Warner Bros