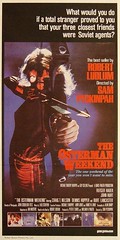

Un film de Sam Peckinpah

1982. Sam Peckinpah, le réalisateur des furieux et célébrés La horde sauvage (1969), Les chiens de paille (1971) et Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia (1974), est épuisé. Une vie d’abus en tous genres, ainsi qu’un combat incessant mené contre les producteurs de ses films, l’ont détruit. C’est bien simple, la plupart de ceux-ci ont une version commerciale (celle diffusée en salle), et une version director’s cut, notamment sortie en DVD. Pour ce qui devait être son dernier film, il n’en serait même pas le cas.

1982. Sam Peckinpah, le réalisateur des furieux et célébrés La horde sauvage (1969), Les chiens de paille (1971) et Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia (1974), est épuisé. Une vie d’abus en tous genres, ainsi qu’un combat incessant mené contre les producteurs de ses films, l’ont détruit. C’est bien simple, la plupart de ceux-ci ont une version commerciale (celle diffusée en salle), et une version director’s cut, notamment sortie en DVD. Pour ce qui devait être son dernier film, il n’en serait même pas le cas.

A ce moment-là, deux jeunes producteurs viennent trouver le cinéaste avec un projet d’adaptation de roman de Robert Ludlum, déjà bien en vogue à l’époque (une première version de La mémoire dans la peau, avec Richard Chamberlain venait de voir le jour). Sans réelle possibilité créatrice, Peckinpah accepte tout de même de réaliser le film qu’on lui demande, avec l’équipe qu’on lui adjoint. Il s’agit d’une trame d’espionnage où, pour se débarrasser d’un personnage gênant, la CIA met sur pied une histoire de complot soviétique. Laquelle lui sera servie toute chaude par un John Hurt tout en sournoiserie de regard (et quelle voix !), manipulant des images et des dialogues où l’on jurerait que les meilleurs amis du gêneur (Rutger Hauer dans son premier leading role américain) complotent contre les Etats-Unis. Une trame typiquement 70’s qui dégage un triste air de nostalgie. C’est dans le cercle amical que s’insèrent la suspicion et un malaise palpable.

La première scène est remarquable. John Hurt et sa compagne font l’amour dans une chambre. La texture de l’image évoque un rendu vidéo miteux, grainé, aux couleurs brûlées et presque floues. Le spectateur, devant des images dépourvues d’écran-titre (il s’agit des toutes premières images du film), est troublé, et peut se demander si c’est la copie du film qui est en faute : la perspective de regarder le film sur toute la longueur, abîmé de cette façon, impose une répulsion quasi-physique. L’autre hypothèse qui peut traverser l’esprit est celle de la séquence vidéo prise sur le vif : hypothèse a priori recalée par le montage de la séquence, alternant plans larges et gros plans. Le malaise ne se dissipera qu’à la faveur d’un zoom arrière, sur lequel se placeront enfin les crédits d’ouverture du film. Mouvement qui nous éloignera de la scène jusqu’à sortir littéralement de l’écran, en fait un écran de surveillance repassant une séquence prise par des caméras espions, et que regardent, tout comme nous, deux membres de la CIA. Ainsi explicitée, la séquence conserve tout de même un mystère étrange, celui du montage, et inaugure le film dans sa thématique des vidéo-montages (parfois) mensongers. Le film passant d’abord pour nous en couleur, alors qu’on s’aperçoit lors du zoom et d’une désaturation générale des teintes que les observateurs sont devant des images noir et blanc. Le montage, pareillement, brouille les pistes sur la nature des images, ordonnées cinématographiquement dans l’alternance gros plans / plans larges, alors qu’il ne s’agit que d’images volées. Peckinpah commence donc le film en nous jouant un tour, parant d’artifices (la texture de l’image étant, elle aussi, obtenue en post-production) une séquence prise sur le vif.

La femme de John Hurt morte (la vidéo ayant tout, dans le monde du film, d’un snuff), on a toujours du mal à se persuader de la teneur réelle de la séquence. Au montage, à la couleur, s’ajoute une mise à mort muette et invisible (une aiguille plantée dans le nez n’occasionnant ni trace de sang, ni cris, sinon ceux de surprise). De violente et rapide, comme doit être en vrai l’intervention des deux tueurs venus exécuter leur contrat, la mort de la jeune femme nous apparaît, par le prisme de la vidéo, ouatée et ralentie ; et comme John Hurt, on est totalement pris au dépourvu en se demandant ce qu’il vient de se passer.

Même si John Tanner (Rutger Hauer) est un homme de télévision qui connaît les possibilité de trucage du médium, il croit Lawrence Fasset (John Hurt) quasiment dans l’instant : comme si le doute s’était installé bien longtemps avant sa convocation dans les bureaux de la CIA, terré mais bien présent, la confiance en autrui envolée.

La plus grande partie du métrage se déroulera dans une belle villa où tout le groupe se retrouve périodiquement pour ces fameux Week-End Osterman, d’après la personne qui a initié ces rendez-vous. Suspicion, piques continues alimentées artificiellement par la CIA et leur caméra espions dont ils ont truffés la maison, font monter la tension entre les invités, faisant gamberger le spectateur sur la nature des agissement du groupe d'amis : ont-ils réellement quelque chose à se reprocher ? La réflexion sur le pouvoir des images est bien là, magnifiée quelques années plus tard dans l’excellent Videodrome de Cronenberg. Pour autant, Osterman Week-end n’est pas une réussite ; la faute au montage, déjà, qui a échappé à Peckinpah, et aussi à sa marque qui ne survit pas dans les années 80. Le film semble dépassé, à cheval entre le pessimisme et la crise de confiance des années 70 d’une part, et d’autre part la dimension matérialiste des années 80, l’affichage de la réussite sociale, une sorte de pré-époque bling-bling ; pas un si mauvais film, mais vraiment bancal. La séquence de la femme guerrière à l’arc est momentanément excellente, par ailleurs reprise pour l’illustration d’une affiche dédiée au film, dans le style d’un Rambo. Une façon comme une autre de vendre le film comme ancré dans les années 80 ?

Précédant de deux années

Précédant de deux années