Un film de Ching Siu-Tung

Grand succès à sa sortie, localement, puis internationalement, A Chinese Ghost Story a attiré l’attention du monde entier sur le fascinant cinéma de Hong-Kong, alors en plein boum.

Produit par Tsui Hark, désireux de poursuivre ce qui avait fait le succès de son Zu, les guerriers de la montagne magique (1984), il s’adjoint du chorégraphe de ce dernier film, Ching Siu-Tung, également réalisateur -son premier film, Duel to the Death, est un wu xia-pian, film de sabres assez reconnu. Ching Siu-Tung fait ainsi partie de ces réalisateurs-chorégraphes tels qu’est aujourd’hui un Yuen Woo-Ping (réalisateur moins talentueux que les combats magistraux qu’il chorégraphie dans Tigres et Dragons ou Matrix) ou Liu Chia-Liang, assistant de Chang Cheh à la Shaw Brothers puis réalisateur dans cette même compagnie de certains des meilleurs films d’arts martiaux jamais tournés (La 36e chambre de Shaolin, 1978, Shaolin contre ninja, 1983).

On retrouve dans la réalisation de HFC un soin constant donné aux couleurs et aux compositions de plans, tantôt classiques dans leur symétrie, tantôt furieux dans leurs mouvements incessants, accompagné d’un montage très rapide qui constitue la marque du cinéma de Tsui Hark, dont la quintessence est visible dans The Blade, 1990 et Time and Tide, réalisé en 1999. HFC est un film d’esthètes, dont tous les plans recèlent une beauté picturale qui s’accorde avec le fond du propos. Dès la première séquence, qui nous montre une jeune fille attirant dans ces filets un simple voyageur, on nous montre l’endroit, un vieux temple, ainsi que la personne responsable du mal qui terrorise le village. Pourtant, il s’en dégage un réel parfum onirique, romantique et érotique (tant de -iques qui ne sont pas néfastes, bien au contraire).

Après cette introduction où sont déjà intimement mêlés fantastique, érotique et horreur, arrive le personnage principal, un jeune collecteur des impôts naïf qui fait tirer le film vers la comédie. C’est ce qui est fascinant avec le cinéma hong-kongais, où l’on n’hésite pas à mélanger des genres qui paraissent incompatibles. Ici, on ne segmente pas. On retrouvera même des affrontements à l’épée typiques du wu xia-pian, que Ching Sui-Ynug a du bien s’amuser à chorégraphier. Le cinéma est donc une grande marmite où l’on trouve de tout, et avec un bonheur certain, quand la partition est exécutée de main de maître, comme c’est bien le cas ici. La love-story impossible qui va suivre, entre un mortel et un fantôme, est lyrique, touchante, et rappelle le mythe d’Orphée et Eurydice. Le patrimoine chinois recèle lui-même d’autres histoires aux connexions similaires, telle celle des amants papillons, exploitée dans le très beau The Lovers, que Tsui Hark réalisera en 1994, et un autre métrage fantastique dans la même veine qu’Histoires de fantômes chinois, Green Snake, toujours réalisé par Tsui Hark en 1993. On ne sait d’ailleurs pas où s’arrête véritablement la participation de Tsui Hark à Histoires de fantômes chinois, certains allant jusqu’à dire qu’il réalisa lui-même de nombreuses scènes du film. Le mélange prend en tous les cas une très bonne tournure, tant les scènes entre le jeune collecteur, Ning, et le fantôme (jouée par la belle Joey Wong) sont touchantes.

Les compositions de couleurs, atteignant des sommets, donne au film un cachet impressionniste évident, et l’articulation entre les différentes séquences forme un scénario assez limpide, comme ce n’est le cas qu’assez rarement dans ce type de narration. Quand la force des couleurs vient s’accompagner d’un choc psychologique, on ne peut que saluer la réussite incontestable de ces exotiques Histoires de fantômes.

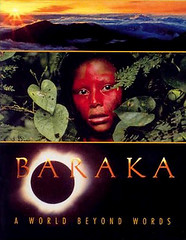

Baraka, mot indien passé dans le langage populaire ayant la signification de chance, prend également le sens d'énergie divine, une énergie collective, un flux qui traverse les individus. C'est en référence à cette dernière définition que s'est constitué le titre du film, Baraka.

Baraka, mot indien passé dans le langage populaire ayant la signification de chance, prend également le sens d'énergie divine, une énergie collective, un flux qui traverse les individus. C'est en référence à cette dernière définition que s'est constitué le titre du film, Baraka.