Un film de Alex Proyas

En 1998, date de sortie du film d'Alex Proyas, personne n'était prêt pour assister à un tel spectacle : on a pu dire aussi pudiquement que "le film n'a pas trouvé son public" ; on se rappelle pourtant bien la grosse impression que le film nous avait laissé en salles, pourtant vu en version française (indigne quand on connaît la version originale), et en pleine fête du cinéma, entre fille d'attente interminable et coincé dans un planning chargé entre Les visiteurs 2 et Vampires de John Carpenter. Bref, rien n'indiquait que Dark City devienne avec les années l'objet cinématographique sur lequel la majorité des cinéphiles aujourd'hui tiennent pour un authentique chef d'œuvre.

Préfigurant un courant de films dépeignant des mondes impersonnels, préfabriqués vécus comme des prisons (Truman Show, Matrix), Dark City nous plonge dans une odyssée ténébreuse assez fascinante, que son réalisateur n'a malgré tout pas façonné à son envie lors de la sortie en salles.

Démonté par des projections-tests pourtant pas si désastreuses, le studio New Line a imposé à Proyas l'ajout d'éclaircissements et de déplacements de séquences entières dont le cinéaste se serait bien passé. Déjà pas très à l'aise face un dépassement de planning conséquent (le tournage, des 65 jours initialement prévu, dura finalement presque trois mois), il prit sur lui de rajouter une voix-off dès la séquence pré-générique, montrant le personnage du docteur Shreber déambuler dans Dark City. Elle détaille alors le monde de l'obscurité laissé au mains des Etrangers, conduisant des expériences sur leurs habitants.

Juste après cette narration éliminant les zones d'ombres du début, on est témoin d'une première scène, durant laquelle tous les habitants tombent comme endormis, le temps lui-même se figeant à minuit, comme en témoigne de nombreuses horloges. Comprise comme une démonstration logique des fameuses expériences dont nous a averti la fameuse voix-off, le spectateur, s'il reste fasciné par la facture visuelle du passage, n'est pas vraiment décontenancé. Il en sera tout autre dans la version Director's Cut qui arrive ces jours ci dans les bacs : oubliée, la voix-off explicative et la première séquence, déplacée jusque dans le second acte du film. Bienvenue à une ambiance bien plus mystérieuse, où le regard du spectateur épouse totalement celui de Murdoch (Rufus Sewell), en quête de son identité, comme il se demande aussi dans quel monde il est tombé.

Murdoch évolue comme dans une sorte de jeu vidéo d'exploration, dans lequel chaque lieu est visuellement identifié par une signalétique et des artefacts singuliers (l'Automat, l'hôtel, la piscine, et le lieu qui cristallise la réponse à toutes les questions, Shell Beach). Sur fond de cette quête d'identité, et celle, sous-jacente, de savoir si les souvenirs font de l'homme ce qu'il est, on assiste à une intrigue mêlant adroitement polar, science-fiction et fantastique. Comme avec Truman Show ou d'autres films de SF claustrophobiques, la mer représente une porte de sortie universelle (parfois illusoire), un espace des possibles là où l'horizon, comme l'avenir, peuvent exister sans limites (voir aussi La planète des singes, Les fils de l'homme, Passé virtuel, etc.).

Dark City se caractérise dès son titre comme un film noir, selon l'appellation canonique des critiques français des années 40 et 50. La ville est un véritable personnage, vivant, remodelée à l'envi, remplie de rues d'un noir d'encre, rehaussée d'une lumière jaune industrielle, dans laquelle errent des personnages archétypaux : Anna, la chanteuse de cabaret (Jennifer Connelly, qui retrouve pour le Director's Cut sa voix originale lors des chansons), Bumstead le flic (William Hurt), la prostituée, et les méchants en longs manteaux et chapeaux mous, échappés d'un cauchemar de Proyas. L'esthétique générale doit beaucoup aux films des années 40, entre les voitures, les vêtements, l'allure des magasins... La confrontation de cette esthétique avec la présence des Etrangers compose l'ambiance rétro-futuriste propre aux récits de science-fiction.

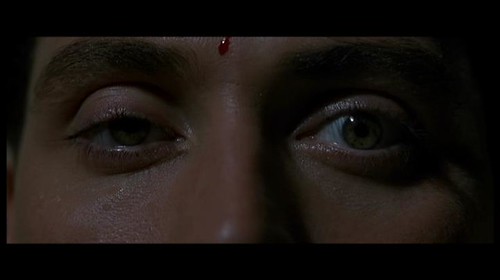

Dark City superpose une ambiance très film noir à quelques personnages et objets issus de la science-fiction, et c'est dans ce mélange réussi que Dark City prouve son importance, grâce à des décors gigantesques superbement éclairés par Darius Wolsky (directeur de la photo des derniers films de Tim Burton). Entre les seringues d'implants, très présentes dans le récit, l'espèce de savant fou (Shreber) joué par Kiefer Sutherland et la véritable apparence des Etrangers, la dimension science-fictionnelle n'est présente que par petites touches durant le récit, pour mieux exploser dans le final. Tout le film durant, c'est plutôt un feeling fantastique qui étreint le spectateur. Sherber et Murdoch sont d'ailleurs des personnages qui se répondent l'un l'autre, étant les seuls humains à ne pas subir le gel du temps ; est-ce également un hasard si leur oeil droit est à moitié fermé ? Malgré leur potentiel avantage sur le reste de la population, ils demeurent aveugles sur leur passé. Comme les autres certes, sauf qu'ils ont conscience de l'avoir perdu.

Le fantastique vient de la rupture entre un univers plausible, ressemblant à celui que l'on expérimente chaque jour, et des événements extraordinaires qui mettent à mal les lois fondamentales du monde : ici, l'arrêt du temps, et l'endormissement instantané de toute la population joue ce rôle de rupture qui provoque l'étrangeté du récit et donc la curiosité du spectateur à en savoir plus. En déplaçant la séquence d'endormissement dans le second acte, Dark City sembla apporter une partie de réponse au spectateur tout en lui en intimant d'autres, plus prégnantes encore : la raison d'être de tout ce cirque.

Ce qui dessert le film est certainement son aspect trop construit, trop cérébral, échappant trop à la réalité justement, la majorité des spectateurs manquant de points d'accroches pour apprécier l'intrigue. Effectivement, les personnages agissent comme des sortes de clichés, principalement par le rythme précipité de la version cinéma. Le Director's Cut, ajoutant quelques brefs passages supplémentaires, notamment lors de simples conversations (entre Shreber et Anna dans son bureau, entre Bumstead et Anna), humanise grandement les personnages. Des intrigues secondaires (la fixation sur les empreintes en spirales, la fillette de la prostituée) contribuent également à la plus grande richesse du film, œuvrant dans le même temps pour une meilleure cohérence. Pour un film déjà bon, encore meilleur dans cette version initiale visible des années après.

Film de genres, Dark City est aussi, au final, un grand film romantique, dont les accompagnements musicaux ne trompent pas lors de séquences entre Murdoch et Anna. Aux sonorités métalliques, industrielles et violentes (mais néanmoins mélodiques), s'opposent des tonalités plus douces qui font la véritable fin de Dark City, dans une toute dernière séquence offrant un contrepoint sensible et espéré, pas évident cependant ; mais bien intégré dans la continuité. Les êtres, changeant, se retrouvent tout de même comme si, malgré la mémoire, une forme d'attrait universel unissait les âmes à travers le temps. Après tout un film dans le noir, il fallait oser, et ça aurait très bien pu ne pas passer : ici c'est juste magnifique, grâce aux dialogues à l'économie et au couple d'acteurs.

Le blu-ray sorti chez Metropolitan nous sert une copie perfectible, pour cause d'abus de Digital Noise Reduction (les contours des personnages sont surmontés d'un surcontour blanc, les détails des textures sont amoindris). Outre ce défaut certes rédhibitoire, c'est la première fois qu'un support français nous propose le Director's Cut, qui plus est accompagné de la version salles.

Les bonus sont éclairants, à commencer par une très intelligente fonction de notes tout au long du film détaillant les différences entre les deux versions, décodant aussi certains symboles semés au gré des décors. Deux documentaires, l'un très sincère sur les difficultés du processus de création du film, l'autre analytique, complètent le programme de façon très a propos. C'est tout simplement un indispensable.

Source images : capture dvd Metropolitan - version cinéma

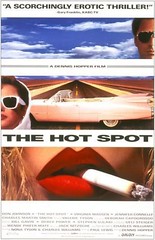

Réalisé à l’orée des années 90, Hot Spot dégage un parfum encore typiquement années 80 : mettant en vedette un Don Johnson en sueur (symbole même du clinquant 80’s avec Deux flics à Miami) terriblement tenté par un duo de jeunes femmes que tout oppose (la douce et enfantine Jennifer Connelly, la tempétueuse et sulfureuse Virginia Madsen, version réelle de la Jessica de Roger Rabbit), Hopper donne vie à un revival du film noir très à la mode dans les années 80. On voit en effet à peu d’années d’intervalle La fièvre au corps (Lawrence Kasdan, 1981), le remake de Mort à l’arrivée (Annabel Jankel, 1988) ou encore celui du

Réalisé à l’orée des années 90, Hot Spot dégage un parfum encore typiquement années 80 : mettant en vedette un Don Johnson en sueur (symbole même du clinquant 80’s avec Deux flics à Miami) terriblement tenté par un duo de jeunes femmes que tout oppose (la douce et enfantine Jennifer Connelly, la tempétueuse et sulfureuse Virginia Madsen, version réelle de la Jessica de Roger Rabbit), Hopper donne vie à un revival du film noir très à la mode dans les années 80. On voit en effet à peu d’années d’intervalle La fièvre au corps (Lawrence Kasdan, 1981), le remake de Mort à l’arrivée (Annabel Jankel, 1988) ou encore celui du  Production Tsui Hark lorgnant vers les racées

Production Tsui Hark lorgnant vers les racées  Quelques années après un premier épisode au succès évident, Russell Mulcahy remet le couvert pour cette suite. Dès lors, la route sera semée d’embûches pour toute l’équipe –et notamment la paire de producteurs Davis / Panzer, qui n’avaient déjà pas eu de bol sur

Quelques années après un premier épisode au succès évident, Russell Mulcahy remet le couvert pour cette suite. Dès lors, la route sera semée d’embûches pour toute l’équipe –et notamment la paire de producteurs Davis / Panzer, qui n’avaient déjà pas eu de bol sur  Au rayon films de SF méconnus, dans l’ombre de Dark City, Matrix ou eXistenZ, Passé Virtuel (The Thirteen Floor, titre original abscond) se pose là. Il s’agit de l’adaptation d’un récit court des années 60, Simulacron 3, écrit en 1964 par l'américain Daniel Galouye. Rainer Werner Fassbinder l'avait déjà adapté en téléfilm, désormais sorti en vidéo, Le monde sur le fil. Doté d’un réalisateur et d’un casting d’inconnus, Passé Virtuel débarque en plein dans la période des films

Au rayon films de SF méconnus, dans l’ombre de Dark City, Matrix ou eXistenZ, Passé Virtuel (The Thirteen Floor, titre original abscond) se pose là. Il s’agit de l’adaptation d’un récit court des années 60, Simulacron 3, écrit en 1964 par l'américain Daniel Galouye. Rainer Werner Fassbinder l'avait déjà adapté en téléfilm, désormais sorti en vidéo, Le monde sur le fil. Doté d’un réalisateur et d’un casting d’inconnus, Passé Virtuel débarque en plein dans la période des films