Un film de Michael Mann

Cinéaste talentueux, bien qu’un brin surestimé (Public Enemies n’est pas, à mon sens, ce chef d’œuvre moderne que tant de critiques s’évertuent à porter aux nues), Michael Mann aime le polar, et nous les rend bien. Sous influence thriller (Le sixième sens, 1988), son approche est toujours esthétiquement marquante, et nous vaut une expérience unique. Cela va comme un gant à ce Collateral majestueux, avec ses ambiances de nuits chaudes à LA.

Cinéaste talentueux, bien qu’un brin surestimé (Public Enemies n’est pas, à mon sens, ce chef d’œuvre moderne que tant de critiques s’évertuent à porter aux nues), Michael Mann aime le polar, et nous les rend bien. Sous influence thriller (Le sixième sens, 1988), son approche est toujours esthétiquement marquante, et nous vaut une expérience unique. Cela va comme un gant à ce Collateral majestueux, avec ses ambiances de nuits chaudes à LA.

Le mystérieux Vincent (Tom Cruise) prend un taxi pour une virée nocturne bien particulière ; cinq arrêts, autant de contrats à exécuter. Son conducteur, complice malgré lui, est un rêveur déçu qui va expérimenter une véritable leçon de vie. Ce duo improbable forme un buddy-movie étrange et fascinant, où la ville forme un troisième personnage à part entière. La palette chromatique du film, assez rare, oscille entre les marrons, verts et violets, capté par un prototype de caméra numérique, la Thomson Viper modifiée. Là se joue l’intérêt majeur de Collateral : on sent Mann en terrain d’expérimentation constant, façonnant des plans qui saisissent, avec la sensibilité particulière de l’objectif, les teintes de la nuit telles que le perçoit l’œil humain. Voir un quasi-désert est aussi en total décalage avec la ruche bourdonnante que devient Los Angeles en plein jour, donnant des allures westerniennes dans la jungle urbaine où se joue le duel entre deux personnalités antagonistes. A ce titre, la séquence qui voit Max (Jamie Foxx), le conducteur de taxi, ne pas stopper sa voiture malgré le dépassement de feux rouges, est symptomatique : il ne percute à aucun moment une autre voiture, bien que la tension soit présente à travers le regard du Vincent passager, perdant son calme pour la première fois.

Mann signe une balade, très musicale et très tendue, laissant souvent une large place à l’architecture de la ville. Au-delà du visuel, la prouesse de l’enchaînement des plans est une sensation d’espace et de localisation très exacte, tant on a l’impression de savoir à chaque moment où est qui. Les plans aériens, où ceux au sol en contre-plongée, se lient à la perfection ; parfois, Collateral fait penser à cet excellent jeu d’action qu’est Grand Thieth Auto. Si on pousse plus loin les corrélations, les ressemblances sont frappantes : un trajet en voitures, des arrêts fréquents (qui rappellent les stop aux cabines téléphoniques dans les premières versions), des coups de feu, ... Les éléments du décor étant aussi importants que les acteurs qui y évoluent.

Tom Cruise, y est méconnaissable. Perruque blanche, sourcils grisonnants, barbe... affublé de ce look, il n’a jamais joué comme cela : voix grave et sérieuse, corps monolithique, un prédateurs resserrant ses griffes sur des proies perdues d’avance. Magnétique, philosophe et toujours très concentré, préparé à tout et semblant invincible, il donne l’impression d’un lion. Ses réflexions profondes le font, de même, planer au-dessus du reste de la population. Et pourtant... il n’est qu’un exécutant, tueur à gages tenant ses ordres de plus haut. Tom Cruise donne dans ce film sa plus grande performance, avec La Guerre des Mondes, réalisé la même année, où il était, dans un autre registre, absolument bluffant.

Dernier point, la musique, omniprésente, donnant le rythme des séquences, éclairant ça et là l’état d’esprit des personnes en présence, semblant sortir de la radio du taxi driver. Mann a toujours donné une importance prédominante à la musique, qu’on peut entendre dès Sixième Sens, jusqu’à Miami Vice et Public Enemies (où il reprend à son compte l’esprit d’un Bonnie & Clyde). Il trouve ici le liant indéniable d’une fable des temps modernes, prédateurs contre proies dans le désert de la civilisation.

A lire aussi : la critique du film (bien différente) sur Nightswimming et chez Dr Orlof

Ah, on l’attendait, ce film du renouveau, du réalisateur des Spider-Man (mais surtout de la trilogie Evil Dead et de Darkman !) ; Jusqu’en enfer s’annonçait alors comme un retour aux sources vers les contrées horrifiques qui avaient fait la renommée du cinéaste américain. Retrouve-t-on la maestria d’un Evil Dead dans son nouvel opus ?

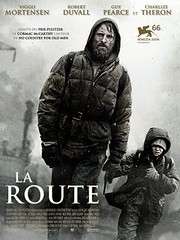

Ah, on l’attendait, ce film du renouveau, du réalisateur des Spider-Man (mais surtout de la trilogie Evil Dead et de Darkman !) ; Jusqu’en enfer s’annonçait alors comme un retour aux sources vers les contrées horrifiques qui avaient fait la renommée du cinéaste américain. Retrouve-t-on la maestria d’un Evil Dead dans son nouvel opus ? Doté d’un titre simple, court et sans connotation si ce n’est une annonce de road-movie, La route est, de même, un film âpre, dont la brutalité vous saute à la gorge dès les premiers instants. On nous montre l’errance d’un père et son fils, tentant de survivre sur les ruines du monde, menacés par des gangs cannibales sillonnant un paysage désertique.

Doté d’un titre simple, court et sans connotation si ce n’est une annonce de road-movie, La route est, de même, un film âpre, dont la brutalité vous saute à la gorge dès les premiers instants. On nous montre l’errance d’un père et son fils, tentant de survivre sur les ruines du monde, menacés par des gangs cannibales sillonnant un paysage désertique. Comme on a pu en discuter chez

Comme on a pu en discuter chez  Voir un nouveau film de Richard Kelly relève personnellement d’une gageure, tant son Donnie Darko (2001) m’avait marqué en salles, il y a maintenant quelques années. Dès les premières minutes, la sensation d’assister à un moment indélébile de ciné, avec ce travelling circulant autour de Jake Gyllenhaal assis sur le bitume, était évidente. Ayant pour l’instant zappé Southland Tales (plus pour sa non-distribution en salles que ses critiques mitigées), j’étais plutôt fébrile en entrant dans la petite salle qui projetait The Box près de chez moi.

Voir un nouveau film de Richard Kelly relève personnellement d’une gageure, tant son Donnie Darko (2001) m’avait marqué en salles, il y a maintenant quelques années. Dès les premières minutes, la sensation d’assister à un moment indélébile de ciné, avec ce travelling circulant autour de Jake Gyllenhaal assis sur le bitume, était évidente. Ayant pour l’instant zappé Southland Tales (plus pour sa non-distribution en salles que ses critiques mitigées), j’étais plutôt fébrile en entrant dans la petite salle qui projetait The Box près de chez moi.