Un film de Elia Kazan

D'Elia Kazan, nous n'avons vu que Baby Doll (1956) et Un tramway nommé Désir (1951). Ces deux films ont pourtant suffi à imposer l'image forte d'un réalisateur sensible, dépeignant sans concessions des univers où l'homme semble comme prisonnier de ses propres aspirations. Devant L'arrangement, l'on est instantanément saisi par la même puissance, les frustrations et l'indécision minant la psychologie d'un homme à qui tout, pourtant, semble réussir... sauf pour l'essentiel, peut-être. Mais quel peut-il être ?

Un publicitaire de renom crashe sa voiture dans un tunnel, en s'engouffrant sous un camion. Cette scène inaugurale pose les bases du sentiment d'enfermement dont le personnage (Kirk Douglas) veut se défaire, au péril de sa propre vie. Sa voiture étant cernée par des camions de part et d'autres lui bouchant toute perspective, il comprend que son rêve de vie, sa véritable aspiration, lui ont échappées, lui qui voulait devenir écrivain et finit par composer des slogans publicitaires pour faire croire qu'une cigarette Zéphyr ne donne pas le cancer.

Le film, débutant quasiment par cette scène, semble ainsi se dérouler à l'envers. Cette tentative de suicide sonne comme la fin d'un film déjà entamé, dont l'élément perturbateur a eu lieu bien avant. Et cet élément, central dans la dramaturgie ne prend par la forme d'une action, d'un accident, mais prend corps dans une personne : celle que va rencontrer Douglas (Gwen, jouée par Faye Dunaway), qui l'éloigne de sa vie bien ordonnée, aux côtés de sa femme (Deborah Kerr) et d'un boulot bien vu. Le rythme du film, tout en allez-retours temporels parfois dans la même image, illustre le labyrinthe psychologique de Eddie. Comme pour la scène où, alors au lit avec Deborah Kerr, il a des flashs de Faye Dunaway, cette dernière, le rêve, le fantasme de réalité, l'excitant beaucoup plus que celle qu'il est en train de vivre.

Kazan est assez proche de la sensibilité du romancier Tennessee Williams, les quatre collaborations artistiques entre les deux hommes en étant la preuve. On retrouve dans ce film la torture psychologique subie par le personnage central, à l'image du prêtre défroqué dans La nuit de l'Iguane (John Huston, 1964), ou le jeune Brick (Paul Newman) dans La chatte sur un toit brûlant (film de Richard Brooks sorti en 1958, d'après la pièce d'abord mise en scène par Kazan). Gratter le vernis de la réussite sociale, qui n'a de réussite que l'image globalement acceptée et valorisée par la société, là est le cheval de bataille de Kazan pour ce film-ci. Eddie n'en peut plus et erre à le recherche de son identité. Car l'arrangement du titre, Deborah Kerr fermant les yeux sur la liaison de son mari, n'était pas la solution.

Kazan adapte son propre roman, très reconnu ; et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a mis beaucoup de lui. Le film est à l'identique : un passage de son film autobiographique, America, America (1963) est discrètement inséré pour illustrer le parcours du héros. Voulant Brando pour le rôle qu'il refuse, Kazan ne sera jamais satisfait de la performance de Kirk Douglas. Il jouait là peut-être beaucoup plus qu'il ne le voulait ; rempli d'une maîtrise formelle évidente et signé de la patte d'un vrai cinéaste. Malgré cela, on n'a pas l'impression de regarder un film complet ; fragmenté, ne donnant certes pas toutes les clés et constamment surplombé par une amertume inconfortable, la forme du film épouse la personnalité torturée du personnage, et que dans le même temps le projet cinématographique ne fonctionne pas. Les critiques n'ont pas été tendres avec le film, avec raison pensons-nous. Tout est là sans que l'alchimie fonctionne : acteurs, budget, scénario... Mais Kazan n'est pas là pour donner de solution, et c'est peut-être cela qui est frustrant.

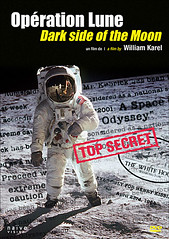

Un film de William Karel

Un film de William Karel