Un film de Martin Scorsese

ATTENTION ! L'ARTICLE REVELE DES CLES DE L'INTRIGUE

ATTENTION ! L'ARTICLE REVELE DES CLES DE L'INTRIGUE

Cette phrase, nous la croisons désormais régulièrement au fil des sites internet, et de la presse spécialisée. Elle est l'apanage de films qui tirent leur sens d'une révélation finale qui transforme toute la vision du film en son entier. Ainsi, pour décrypter le film, l'on se doit de parler de ces éléments qui ne sont pourtant connus qu'une fois le film découvert dans son entier, impliquant que les lecteurs de cette analyse auront déjà vu le film, les autres ne voulant pas gâcher le plaisir de visionnage ; plaisir qui passe avant tout par un effet de surprise, éventé ici.

Shutter Island fait donc partie des films à twist, à l'instar du séminal Wicker Man (Robin Hardy, 1974, auquel le film fait irrémédiablement penser), de Usual Suspects (Bryan Singer, 1995), de Fight Club (David Fincher, 1999), et tant d'autres. Mais celui-ci (adapté du roman de Dennis Lehane, l'auteur de Mystic River) pousse le procédé, à notre avis, encore plus loin.

En effet, la définition même de tous les personnages du film (et non pas uniquement du personnage principal, comme c'est souvent le cas) se trouve bouleversé par cette fameuse fin, qui nous joue de plus le coup de l'ambiguïté. L'édifice entier repose sur le retournement de situation, si bien qu'une deuxième vision (celle qui motive cette chronique) laisse découvrir un deuxième film caché (au grand jour) sous le premier, pour peu de ne pas avoir découvert le pot aux roses trop tôt. C'est, à notre avis, la réussite de Scorsese d'avoir réalisé deux films en un : les réactions des personnages, ainsi que les rapports de force qui les régissent, contiennent deux explications potentiellement crédibles ; pour autant, le film n'est pas vraisemblable, comme l'auront remarqué nombre de blogueurs et critiques, ce qui à leurs yeux sonne comme un lourd défaut ; mais ce monde d'Ashcliffe, cet asile d'aliénés que tente de rééduquer le docteur Cawley (Ben Kingley, magnétique) œuvre en tant que symbole, et monde intégralement mental. Ce n'est pas pour rien si le décorateur Dante Ferretti (collaborateur de Fellini, ayant aussi travaillé sur Le nom de la rose, 1986, ou Aviator, 2004) a pensé l'architecture de la forteresse comme un cerveau humain. Les méandres et dédales, et peut-être encore plus les espaces de plein air, sont menaçants, massifs, surplombant, englobant, avalant les protagonistes ; le phare symbolisant la possibilité d'échappatoire en même temps que la résolution des intrigues. Le décor est donc investi d'une puissance capitale , Scorsese essayant de marcher sur les platebandes de Shining (dont il emprunte, dès l'introduction, un passage de la douloureuse musique de Ligeti). Espace mental, dont toutes les apparitions ne sont pas à prendre au pied de la lettre.

Au centre de cette confusion, Teddy Daniels (DiCaprio), Marshall chargé d'enquêter sur une disparition au sein de cet asile, situé sur une île. Le début du film est très étrange, débutant au milieu d'une scène, durant laquelle Daniels s'asperge le visage d'eau pour éviter de rendre son repas sur le ferry qui les mène à l'île. DiCaprio a la carrure d'un très grand, et ce n'est pas un hasard si Scorsese travaille avec lui depuis quatre films. Sa composition continuellement hantée, dont Inceptionnous donnera une suite, est terrible d'implication émotionnelle, et d'une grande justesse.

Premier film de Scorsese empruntant à un genre périphérique (l'épouvante), il est peut-être le moins ambitieux, mais le plus réussi de ces dernières années pour le cinéaste. Ne se perdant pas dans une reconstitution fastueuse, le récit reste à hauteur d'homme et avance sûrement jusqu'à sa résolution inattendue. Libéré de thèmes qui lui sont trop proche, Scorsese fait de l'efficace, et sa descnete dans les ténèbres d'Ashcliffe est mémorable. D'épouvante, le film devient alors davantage étude psychologique, la fusion des deux opérant à merveille lors d'une nouvelle vision. C'est peut-être dans les scènes ouvertement cauchemardesques -les visions de Daniels- que la réussite est moins flagrante, trop posée, trop glacée et théâtrale. Shutter Island abat sa force brute sur le spectateur de la même façon, sûrement, que le roman de Lehane, dont la qualité de page-turner avait tant galvanisé Scorsese. Pour nous, tout simplement, une des tous meilleurs films de 2010.

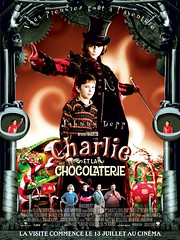

Le conte grinçant du réalisateur de Edward aux mains d'argent se situe dans son deuxième élan créatif ; après les cauchemars gothiques et les fables sociales enlevées, est apparu une accalmie, un certain conformisme, tant de surface (esthétique non pas formatée mais faisant partit intégrante d'une sorte de licence Tim Burton) que de fond -personnages plus politiquement correct, donc positifs au final). C'est en tous les cas ce que l'on pourrait voir.

Le conte grinçant du réalisateur de Edward aux mains d'argent se situe dans son deuxième élan créatif ; après les cauchemars gothiques et les fables sociales enlevées, est apparu une accalmie, un certain conformisme, tant de surface (esthétique non pas formatée mais faisant partit intégrante d'une sorte de licence Tim Burton) que de fond -personnages plus politiquement correct, donc positifs au final). C'est en tous les cas ce que l'on pourrait voir.