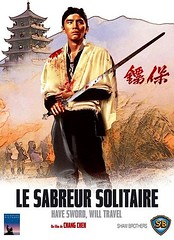

Un film de Chang Cheh

Have sword, will travel (Bao Biao dans son idiome d’origine) marque la première collaboration de Ti Lung et David Chiang chez Chang Cheh. Ils incarnent deux épéistes émérites qui, au fil de leur rencontres, s’évertuent à se tester pour connaître leur limites respectives, et pour savoir qui de l’un ou de l’autre a l’ascendant. Il apparaît très rapidement que David Chiang, le sabreur solitaire du titre, est très supérieur à Ti Lung dans le maniement des armes ; dans la réalité, ce serait plutôt l’inverse, les deux combattants ayant chacun de réelles aptitudes au combat. La rivalité martiale cache en fait un affrontement sur le terrain sentimental, Li Ching, la promise de Ti Lung, trouvant très à son goût le vagabond qu’est David Chiang ; ce qui semble réciproque. Semble, car ce dernier, chevalier errant mutique (le titre anglais traduit les intentions de Chiang : un professionnel itinérant transportant ces propres outils et offrant ses services) est guidé par sa seule honnêteté qui s’adjoint mal d’être aidé par qui que se soit. Refusant systématiquement toute assistance, il n’a pour lui que sa pauvreté (à part son cheval, qu’il vendra pour se nourrir, et son épée, son "outil de travail"). Le triangle amoureux ainsi formé se reconstituera quelques années plus tard pour le baroque La rage du tigre (The New One-Armed Swordsman, Chang Cheh, 1971), avance lentement mais sûrement, les deux hommes étant en posture antagoniste. Si la femme est au centre du triangle, ce ne sera plus le cas dans La rage du tigre, où David Chiang occupe cette place.

Have sword, will travel (Bao Biao dans son idiome d’origine) marque la première collaboration de Ti Lung et David Chiang chez Chang Cheh. Ils incarnent deux épéistes émérites qui, au fil de leur rencontres, s’évertuent à se tester pour connaître leur limites respectives, et pour savoir qui de l’un ou de l’autre a l’ascendant. Il apparaît très rapidement que David Chiang, le sabreur solitaire du titre, est très supérieur à Ti Lung dans le maniement des armes ; dans la réalité, ce serait plutôt l’inverse, les deux combattants ayant chacun de réelles aptitudes au combat. La rivalité martiale cache en fait un affrontement sur le terrain sentimental, Li Ching, la promise de Ti Lung, trouvant très à son goût le vagabond qu’est David Chiang ; ce qui semble réciproque. Semble, car ce dernier, chevalier errant mutique (le titre anglais traduit les intentions de Chiang : un professionnel itinérant transportant ces propres outils et offrant ses services) est guidé par sa seule honnêteté qui s’adjoint mal d’être aidé par qui que se soit. Refusant systématiquement toute assistance, il n’a pour lui que sa pauvreté (à part son cheval, qu’il vendra pour se nourrir, et son épée, son "outil de travail"). Le triangle amoureux ainsi formé se reconstituera quelques années plus tard pour le baroque La rage du tigre (The New One-Armed Swordsman, Chang Cheh, 1971), avance lentement mais sûrement, les deux hommes étant en posture antagoniste. Si la femme est au centre du triangle, ce ne sera plus le cas dans La rage du tigre, où David Chiang occupe cette place.

Déambulant dans la campagne chinoise, approchant par nécessité deux camps opposés, la démarche du sabreur solitaire épouse celle de l’homme sans nom dans Pour une poignée de dollars (Sergio Leone, 1964), même s’il n’est pas guidé par l’appât du gain. Cette attitude, ainsi que la nature même du personnage est directement influencé par les westerns italiens de Leone, Le sabreur solitaire en proposant sa propre lecture. Sa réserve et son talent martial, jaillissant en un éclair, ne peut que mettre tout le monde d’accord (les personnages comme le spectateur). Doté d’une gestuelle fine, coulée, mais sans arabesques inutiles, David Chiang esquisse un personnage fort, bluffant mais pas flamboyant : rentré, tout en intériorité, le visage souvent crispé voire neutre, il serait presque désincarné sans la tendresse qu’il prodigue à son cheval, un excellent animal qui dénote avec son rang social tout en révélant son véritable potentiel, une position sociale fantôme qui transparaît lorsqu’il combat. Ainsi, le chef du clan des bad guys (l’éternel Ku Feng) lui fera remarquer qu’il ne comprend pas sa situation de pauvre hère, lui qui est si doué et pourrait en tirer autrement plus de profit. Son honnêteté, qui justifie cet écart, en fait un personnage incorruptible, mais désigne bien dans le sous-texte que seuls les voleurs et les brutes font du profit et deviennent importants. Facile, mais bien amené par l’interprétation de David Chiang, excellente.

Les affrontements, nombreux, sont filmés énergiquement, flots d’hémoglobine généreux compris. On retiendra surtout la bataille finale, dans une tour à sept étages, chaque niveau dissimulant une horde de guerriers aux armes variées ; le principe sera repris dans l’inachevé Le jeu de la mort (Robert Clouse, 1978), le dernier film de Bruce Lee.

Film séminal de Chang Cheh, Le sabreur solitaire contient en germes tout un pan de la carrière prolifique du réalisateur (allant jusqu’à tourner 9 films par an !). Une découverte qui s’imposait.