Un film de Monte Hellman

Monte Hellman incarne une voix à part dans le cinéma américain des années 70, montant des films s’insérant dans de purs genres américains (western, road-movie) tout en y appliquant une sensibilité plus "européenne" ; refusant volontairement toute dimension spectaculaire ou même dramatique, ses films parlent de personnages-figures, sans passé ni futur, n’existant que dans le présent pour effectuer ce qu’ils ont l’habitude de faire.

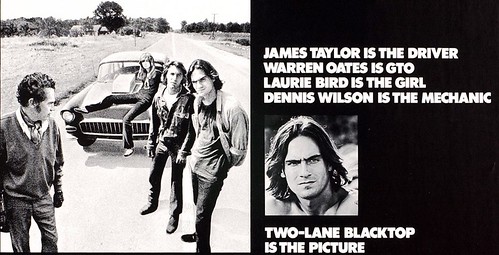

Dans Macadam à deux voies (Two-lane blacktop), the driver, the mechanic et the girl parcourent les Etats-Unis pour participer à des courses de voitures, jusqu’à rencontrer un autre fou de vitesse, GTO ; une des volontés les plus fortes de Hellman est de court-circuiter le potentiel dramatique des courses, en n’en traitant qu’une partie -souvent le début-, sans qu’on sache au final si elle a été remportée ou non par les personnages centraux. De même, l’enjeu servant de fil rouge au film (le plus rapide qui arrive à Washington D.C. remporte la voiture de l’autre) sera aussi mis à mal.

Le rythme du film est assez lent, comme à l’habitude chez Hellman, et centré sur des moments "en creux" dont la teneur en actions n’est jamais significative. Les interactions verbales des personnages sont minimes et l’un des actes fondateurs du film -la rencontre entre the girl et les deux garçons- n’est pas traitée. Les personnages sont des êtres perdus, semblant par ailleurs relativement isolés, voire seuls au monde (on ne voit quasiment personne d’autres qu’eux dans le film), dont le but, au premier abord, semble de faire des courses, mais plus largement, de faire de la route. S’éloigner, fuir, rester en mouvement. Leur parcours n’est agrémenté d’aucune référence à l’histoire contemporaine du pays, pourtant riche et raccord avec nos personnages (l’avènement de la contre-culture, la débâcle de la guerre du Viêt-Nam). Ou plutôt si, une seule référence : celle au tueur du Zodiac, qui sévissait alors dans la région de San Francisco ; la peur invisible de la brutalité, la violence, le meurtre. Aucun de ces maux ne sera d’ailleurs montré dans le film. C’est d’ailleurs ce qui fait à mon sens la valeur du travail de Monte Hellman, c’est-à-dire aller constamment au-delà de ce qui est montré. En restant scotché à la route, la caméra du cinéaste capte un espace morne qui reflète le désenchantement des personnages. Le refus de toute dramatisation provoque inévitablement des longueurs, mais on se rend compte que l’on est dans un cinéma intérieur, une sorte de projection mentale hypnotique ; on ne s’y ennuie pas. On suit les gestes anodins de nos personnages, les aléas de leur voyage. Opposé aux deux garçons par bien des côtés, GTO (Warren Oates) offre un pendant friand de paroles, d’histoires inventées (à chaque auto-stoppeur correspond une nouvelle version de l’histoire de sa vie) et coloré -ses multiples pulls, sa GTO d’un jaune éclatant. Warren Oates incarnera quelques années plus tard un rôle qui répond à GTO en miroir, dans Cockfighter (Monte Hellman, 1974), celui d’un dresseur de coqs de combat qui restera silencieux pendant la majeure partie du film.

Questionnant l’espace, questionnant le temps, Monte Hellman réalise un road-movie existentialiste qui surprend, interroge, bref, qui nous promène pendant ces 1h38 dans un monde étrange, décalé. L’image finale est peut-être la plus belle idée du film, en tout cas son passage le plus connu, avec raison. Le cinéma de Monte Hellman, singulier, atteindra ici un point de non-retour ; la sortie du film, sacrifiée par Universal, sera un échec, et ses films suivants seront rares. Sacrifié à sa sortie par Universal, Macadam à deux voies accède au fil des années au rang de film culte, son invisibilité y étant probablement pour beaucoup. En tous les cas, un témoignage personnel qui allait participer à un renouvellement des formes dans le cinéma américain.

La saga Planète des singes se pose quand même là dans l’histoire de la science-fiction au cinéma. Partant du bouquin de Pierre Boulle, le premier volet est mythique, tellement populaire que le coup de théâtre final est dévoilé dès la jaquette du dvd ! Cas assez rare pour le signaler...

La saga Planète des singes se pose quand même là dans l’histoire de la science-fiction au cinéma. Partant du bouquin de Pierre Boulle, le premier volet est mythique, tellement populaire que le coup de théâtre final est dévoilé dès la jaquette du dvd ! Cas assez rare pour le signaler...