Un film de Paul W.S. Anderson

Étiqueté réalisateur de films d'action, Paul W. S. Anderson signait après Mortal Kombat (1995) cette bande ambitieuse qui en surpris plus d'un. Hommage à une kyrielle de films fantastiques, Event Horizon étonne par sa propension à balancer au visage du spectateur des plans impressionnants, faisant montre d'un raffinement esthétique inhabituel, en même temps que certains détails gore peu ragoûtants. Le résultat devait d'ailleurs être bien plus horrifique, les producteurs obligeant Anderson à couper son film d'une demi-heure après une projection-test désastreuse.

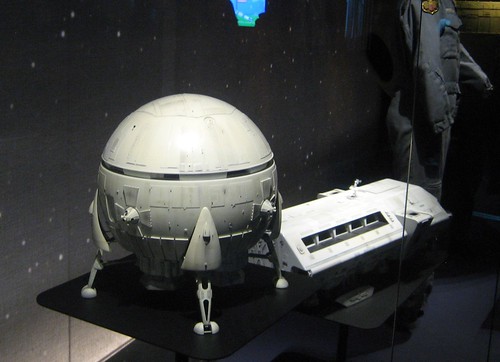

L'histoire à comme un air de déjà-vu : un équipage de sauvetage vient à la rescousse d'un vaisseau ayant disparu sept ans auparavant... après la captation d'un étrange message. Les caractères, antagonistes, s'affrontent et enrichissent la dramaturgie. L'horreur surgit rapidement... Si la référence la plus évidente est l'exceptionnel Alien (Ridley Scott, 1979), mariant parfaitement suspense, horreur et science-fiction, d'autres chef d’œuvres du genre sont mis à contribution : Shining (Stanley Kubrick, 1980), pour la dimension "maison hantée" et d'autres clins d'oeil très directs (des flots de sang, des cadrages symétriques froids et précis, une réplique de la scène de la chambre 237), mais également La maison du diable (Robert Wise, 1963), ainsi qu'une citation de Suspiria (Dario Argento, 1977). On pense également au segment de l'omnibus Memories réalisé en 1995 par Koji Morimoto, La rose magnétique -qui doit également beaucoup à l'implication du regretté Satoshi Kon en tant directeur artistique. Ces glorieuses références prennent place dans un vaisseau aux formes religieuses marquées, les symboles de croix abondant un peu partout (vaisseau, vitres, marques diverses), qui s'offrent un luxe de détails ahurissant. Baignant dans une ambiance gothique, le visuel est vraiment réussi, car misant avant tout sur des effets spéciaux physiques (même le cœur du système, un gigantesque globe autour duquel tournoient trois anneaux : très réussi). Lorsqu'il opte pour des effets spéciux numériques, pas très développés à l'époque, on a du bon (le couloir aux lames de rasoirs) et du mauvais (les yeux rouges). La direction artistique est, dans tous les cas, à féliciter. L'usage récurrent du grand angle a part contre malheureusement tendance à étirer les personnages en longueur, une déformation parfois pas du plus bel effet.

L'emballage ne cache cependant pas longtemps une intrigue bien trop légère (tout est téléphoné, il manque des enjeux forts, et une impression de réalisme qui pourrait faire durer la suspension d'incrédulité induite par le genre fantastique), et une narration plus progressive -le personnage de Sam Neill en fait malheureusement les frais.

Il n'aurait pas fallu grand chose pour que Event Horison transforme l'essai, et la relative indulgence de la critique à son égard a sûrement à voir avec la carrière autrement nanardesque de son réalisateur. Et l'on peut dire en effet que Event Horizon est son film le plus fréquentable. Entre un Mortal Kombat qui nous peut-être fait marrer à l'époque à coups d'humour involontaire, ou d'un Resident Evil recyclant à peu près tous les trucs de Matrix, voire du calamiteux Alien Vs. Predator, le choix est vite fait.

Reste aujourd'hui un film techniquement abouti, mais qui manque d'un scénario solide. Est-ce que la version longue, que l'on ne verra jamais, aurait pu améliorer tout cela ? Rien n'est moins sûr... Anderson n'est cependant pas dupe des défauts de son film, il suffit d'écouter son très bon commentaire audio présent sur le DVD pour s'en convaincre. C'est déjà ça...

Il y a longtemps, dans la même galaxie, j'avais subi le premier épisode cinématographique de la série Star Trek : le fait que Robert Wise œuvrait au poste de réalisateur, me laissait penser que ça ne devait pas être si mauvais. Bien mal m'en a pris, car deux heures durant, un ennui féroce, de ceux qui vous énervent, m'avait envahi. Ne connaissant pas l'univers touffu de Gene Roddenberry et tentant de dévorer tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la science-fiction, je décidai récemment de m'y remettre avec ce numéro 2. Et cette fois, ça a pris.

Il y a longtemps, dans la même galaxie, j'avais subi le premier épisode cinématographique de la série Star Trek : le fait que Robert Wise œuvrait au poste de réalisateur, me laissait penser que ça ne devait pas être si mauvais. Bien mal m'en a pris, car deux heures durant, un ennui féroce, de ceux qui vous énervent, m'avait envahi. Ne connaissant pas l'univers touffu de Gene Roddenberry et tentant de dévorer tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la science-fiction, je décidai récemment de m'y remettre avec ce numéro 2. Et cette fois, ça a pris.