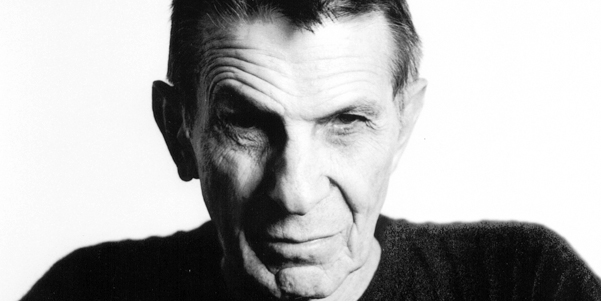

Je ne suis pas un trekkie, de ceux qui ne jurent que par Star Trek, la fameuse série de science-fiction. Pour autant, En grand admirateur des cinématographies de l'imaginaire, la simple vision de l'espace au cinéma me transporte littéralement ailleurs. Il était donc logique qu'un jour où l'autre, je me mette à Star Trek. J'ai commencé avec les films cinéma (ce qu'il n'y a pas forcément de meilleur dans la saga, je l'appris plus tard), puis par la série originale, Star Trek : TOS comme disent les anglophones. Cependant, je connaissais Spock, joué par Leonard Nimoy, bien avant cela. il était devenu un symbole de la culture populaire, avec son allure reconnaissable entre mille (oreilles pointues, sourcils en pointe, teint cireux, uniforme bleu style pyjama-party), et ses airs de sage millénaire au bon-sens implacable.

Spock, dans la série, est le symbole de l'intelligence pure, un être totalement désintéressé (même s'il tombe amoureux une fois, si mes souvenirs sont bons, ce qui lui fait perdre les pédales : comme on le comprend !). Un être d'une stabilité extra ordinaire, que j'ai souvent assimilé à l'homme lui-même. Nimoy, très clairement, voulait s'éloigner, un temps, de l'ombre envahissante de Spock. Il y a ensuite renoncé, en participant à quasiment tous les opus cinématographiques de la saga.

Il a depuis fait des doublages de films d'animation ou des apparitions remarquées dans des shows SF à tendance geek (Fringe, Big Bang Theory, Futurama). On remarquait toujours en lui cette prestance, cette incarnation physique de l'intelligence, et la bonté de son regard.

En fait, je suis peut-être un trekkie... au moins aussi sûrement que Leonard Nimoy était Spock, qu'il le veuille ou non ! So long, pal. Bon voyage dans les étoiles...

Octobre 1962. Le troisième numéro de la première revue traitant le genre fantastique avec le sérieux qui lui est d'habitude refusé à l'époque, est anthologique à bien des égards ; d'abord, par son nombre de pages et d'illustrations. 130 pages parsemées d'une quantité astronomique de visuels, tous reliés de près ou de loin à la thématique de ce numéro : King Kong, le film d'aventure séminal de Schoedsack et Cooper. Des photos des trucages de Willis O'Brien, qui avait été très peu diffusé à l'époque de la sortie du film, des planches de visuels promotionnels à destination des cinémas ("Comment faire votre publicité pour King Kong", "hallucinantes statistiques", King Kong porte-bonheur", "un record"...). On est pas loin de penser que tout ce qui avait pu faire surface, en terme de photographies, gravures, dessins, à propos du film, est utilisé dans cette livraison. Les "rencontres" chères à la revue, qui mettent en regard deux oeuvres différentes pour en établir les similitudes, sont très pertinentes ici, notamment dans les ressemblances flagrantes entre le récit de King Kong et celui de Jonathan Swift pour Les voyages de Gulliver. La comparaison entre les dessins de production de Willis O'Brien et les prises effectivement filmées est étonnante, l'une reproduisant l'autre à l'identique.

Octobre 1962. Le troisième numéro de la première revue traitant le genre fantastique avec le sérieux qui lui est d'habitude refusé à l'époque, est anthologique à bien des égards ; d'abord, par son nombre de pages et d'illustrations. 130 pages parsemées d'une quantité astronomique de visuels, tous reliés de près ou de loin à la thématique de ce numéro : King Kong, le film d'aventure séminal de Schoedsack et Cooper. Des photos des trucages de Willis O'Brien, qui avait été très peu diffusé à l'époque de la sortie du film, des planches de visuels promotionnels à destination des cinémas ("Comment faire votre publicité pour King Kong", "hallucinantes statistiques", King Kong porte-bonheur", "un record"...). On est pas loin de penser que tout ce qui avait pu faire surface, en terme de photographies, gravures, dessins, à propos du film, est utilisé dans cette livraison. Les "rencontres" chères à la revue, qui mettent en regard deux oeuvres différentes pour en établir les similitudes, sont très pertinentes ici, notamment dans les ressemblances flagrantes entre le récit de King Kong et celui de Jonathan Swift pour Les voyages de Gulliver. La comparaison entre les dessins de production de Willis O'Brien et les prises effectivement filmées est étonnante, l'une reproduisant l'autre à l'identique.